«Замысел», который не отпускает

Солнечный свет из окна, тёплый запах книжных переплётов, шелест страниц... В Нижневартовской библиотеке, носящей имя Маргариты Анисимковой, время будто замедляет свой бег. В этом зале, где она когда-то представляла новые произведения, собрались те, для кого её слово не просто проза, а живая память Сибири. Здесь, среди стеллажей с её томами, «вновь ощущаешь себя учеником у ног Учителя», — признаётся писатель Павел Плюхин.

Эти слова Павла Плюхина — не просто метафора. Для многих литераторов Нижневартовска Анисимкова действительно стала тем наставником, чьи уроки определили их творческий путь.

Эти слова Павла Плюхина — не просто метафора. Для многих литераторов Нижневартовска Анисимкова действительно стала тем наставником, чьи уроки определили их творческий путь.Для города её наследие — нечто большее, чем собрание сочинений. «Если мы строим храмы, чтобы помочь людям приблизиться к Богу, то писатель делает то же самое через свои тексты», — эти слова отца Александра раскрывают саму суть феномена Анисимковой. В этом особом призвании — ключ к пониманию глубины её наследия.

«Писать надо сердцем!» – этот пронзительный завет Маргариты Анисимковой встречает посетителей Городской библиотеки Нижневартовска. На стенде, посвящённом автору строк, её портрет и книги говорят красноречивее любых слов: творчество, рождённое искренностью, продолжает жить

… На стене — портрет писательницы. А в воздухе, кажется, до сих пор витают её собственные строки:

«Проживёт иной человек на земле — как дым проплывёт, никакого следа не оставит. Подумаешь: так для чего жил? Только небо коптил. А другой... себе диву даёшься: откуда что берётся?»

Эти слова стали лейтмотивом встречи.

Эти слова стали лейтмотивом встречи.Она (встреча) началась с дрожащего голоса Альбины Кузьминой — ученицы Анисимковой и нынешнего руководителя «Замысла». Казалось, само пространство библиотеки приготовилось слушать...

— Она учила нас: «Пишите сердцем». Но как объяснить, что это значит? — Альбина сделала паузу, будто обращаясь к портрету. — Это когда в каждой строчке — твоя кровь. Когда герои оживают, потому что выписаны с исторической и психологической достоверностью. Как в её «Солнечной землянке»: там война — не сводки с фронта, а мир, увиденный глазами ребёнка. Где ложка, забытая на столе, или выцветший платок матери становятся окном в вечность.

Альбина Кузьмина, возглавляющая творческое объединение «Замысел», дала старт первым литературным чтениям памяти Маргариты Анисимковой

Особое отношение у Анисимковой было к изучению первоисточников. Она категорически отвергала поверхностные интернет-материалы, настаивая на изучении летописей и архивных документов. Каждая её книга становилась образцом филигранной работы с фактами. Она могла неделями сидеть в архивах, чтобы уточнить одну дату, — и эта скрупулёзность ощущается в каждой главе «Мангазеи».

Особое отношение у Анисимковой было к изучению первоисточников. Она категорически отвергала поверхностные интернет-материалы, настаивая на изучении летописей и архивных документов. Каждая её книга становилась образцом филигранной работы с фактами. Она могла неделями сидеть в архивах, чтобы уточнить одну дату, — и эта скрупулёзность ощущается в каждой главе «Мангазеи».Но её педагогика не ограничивалась общими советами. Анисимкова воспитывала в учениках профессиональную щепетильность.

— Наша встреча стала для меня судьбоносной», — Павел Плюхин на секунды замолкает. — Маргарита Кузьминична не просто дала рекомендацию в Союз писателей, но и заложила главный принцип: «Интересный сюжет — не самоцель. Правда — в деталях, которые становятся мостом между эпохами».

Все его произведения несут на себе отпечаток этого урока.

Сегодня, перечитывая книги Анисимковой или слушая воспоминания учеников, понимаешь: её «Замысел» был не просто названием литературного объединения. Это — завещание писателя, для которого слово всегда было делом чести.

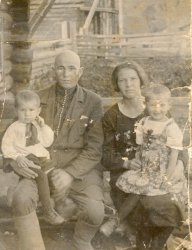

Тогда ещё просто дочь и сестра: в семье Кузьмы Дмитриевича и Татьяны Сергеевны Бекиных Маргарита росла рядом с братом Николаем. Фото из семейного архива

Отец и дочь

Затем к микрофону вышла ученица православной гимназии Полина Губанова. В её голосе, ещё детском, но невероятно проникновенном, зазвучали строки из поэмы Тамары Зуевой Бурдуковской, написанной об Анисимковой и её отце:

«Рита с папой неразлучны,

«Рита с папой неразлучны,Он – в тайгу, и Рита с ним.

С дочкой-то, поди, не скучно —

Скажет дядька Никодим...»

Зал затих. Казалось, на миг ожил сам Кузьма Дмитриевич — тот самый «добрый гений» Маргариты, её первый учитель и защитник.

«Птицей света будешь, Ритка,

Всей Вселенной пленник твой,

Дух крылатый… Маргаритка!..»

Слова её действительно обрели крылья. Они летели дальше и жили дольше, чем могла представить сама писательница.

Но чтобы понять, откуда в ней эта несгибаемость и любовь к слову, нужно вернуться к началу — к тому, кто заронил в неё первые зерна. К главе семьи — Кузьме Дмитриевичу.

Кузьма Дмитриевич и Татьяна Сергеевна – счастливые, молодые, полные надежд. Они ещё только строили свой семейный очаг, не подозревая, что их дочь Маргарита станет голосом и сердцем Сибири. Фото из семейного архива

Посадивший легенду

— «Всё хорошее во мне — от отца», — эту фразу она (Маргарита Кузьминична) повторяла часто. Не о матери, не о бабушках — об отце. — Надежда Таран, дочь писательницы, вдруг оживляется. — О моём деде, том самом Кузьме Дмитриевиче, который однажды украл невесту, а потом подарил уральской земле цветущие кусты акации и сирени.

Кузьма Дмитриевич Бекин — мордвин, сын крестьянина, — приехал на Урал из «голодного» Поволжья на заработки. На танцах в глухом селе (еще не Ивделе) он увидел Таню Чудинову – семнадцатилетнюю, с тёмными косами, уже обручённую против воли с «солидным» тридцатилетним мужчиной.

Кузьма Дмитриевич Бекин — мордвин, сын крестьянина, — приехал на Урал из «голодного» Поволжья на заработки. На танцах в глухом селе (еще не Ивделе) он увидел Таню Чудинову – семнадцатилетнюю, с тёмными косами, уже обручённую против воли с «солидным» тридцатилетним мужчиной.Мать Тани, Клавдия Петровна, была женщиной строгих правил: выдала всех своих дочерей замуж за стариков. Приданое готово, свадьба назначена — разговор окончен. Но Тане повезло: страстный Кузьма устоев не признавал и настроен был решительно.

— Выкрал он её через окно, — смеялась потом Маргарита Кузьминична. — Бабушка прокляла дочь — позор-то какой!

Побег был стремительным: Таню посадили на плот, и вниз по реке — подальше от гнева Клавдии Петровны. Лишь когда соседи донесли: «Танька-то беременна!» — мать смилостивилась. Так и родилась Маргарита — в доме, где её сначала не ждали.

Кузьма Дмитриевич и Татьяна Сергеевна – годы спустя, но так же крепко держащиеся за руки. Медаль на груди – свидетельство его доблести, а её взгляд – доказательство неизменной поддержки. Их дочь Маргарита уже стала гордостью Сибири, но для них она навсегда та самая девочка, ради которой когда-то строился семейный очаг. Фото из семейного архива

— Вы не устали? Тогда расскажу, откуда такое имя, — голос Надежды Константиновны теплеет. — Мой дед был человеком увлекающимся. В Ивделе тогда появлялись французские золотоискатели, и однажды он увидел их дочь Маргариту, проезжавшую в элегантной бричке. Имя в уральской глуши звучало, как музыка.

— Так и дочку назову! — твердо заявил он.

И дал ей это имя. Хотя соседи с недоумением поглядывали: «Ну и фантазии!»

И дал ей это имя. Хотя соседи с недоумением поглядывали: «Ну и фантазии!»Отец Анисимковой прожил недолго — не дотянул и до пятидесяти. Годы на сплаве, ледяная вода, тяжёлый труд… Но перед смертью он успел посадить в северной глухомани то, чего здесь никогда прежде не было.

— Привёз из Мордовии на поезде кусты акации и сирени. Сторожил их всю дорогу, поливал, прикрывал… — делится дочь писательницы. —Теперь и у нас на даче в Нижневартовске лиловая душистая шапка — «сирень Кузьмы». Каждую весну она цвела, даже когда деда не стало. И когда сама мама ушла…

В цветущем саду родительского дома в Ивделе выросла Маргарита Кузьминична. Этот уголок красоты и покоя, взращённый заботой Кузьмы Дмитриевича и Татьяны Сергеевны, стал для неё первой Вселенной и неиссякаемым источником вдохновения для будущих произведений. Фото из семейного архива

… Эта семейная история позже отразится в книгах Маргариты Кузьминичны — как и всё, что она по крупицам бережно собирала. Роман «Порушенная невеста» она посвятила матери — той самой Тане, украденной через окно. А «Ваули» — «светлой памяти Кузьмы Дмитриевича».

Неслучайно её внука назвали Кузьмой: в честь деда, который оставил после себя не только ароматные ветви, но и сказание, похожее на легенду.

Неслучайно её внука назвали Кузьмой: в честь деда, который оставил после себя не только ароматные ветви, но и сказание, похожее на легенду. — Мой сын появился на свет второго мая, как и его прадед, ровно через 30 лет после его смерти, — уточнила Надежда Константиновна. — Решение пришло само: назвать Кузьмой. Имя, проверенное веками, наше, родное.

Для писательницы это было важно: она всегда считала, что корни — не только в земле. Они — в поступках. В том, как однажды кто-то решается украсть невесту, назвать дочь необычным именем или посадить цветок там, где его никто не ждёт.

Сирень Кузьмы шепчет лиловыми кистями и сейчас… Так же, как и строки Анисимковой, проросшие из той самой любви, которую отец в неё вложил. Этой сердечностью она позже согревала и других: в книгах, письмах, борьбе за справедливость.

Тишина дачи в Нижневартовске. Надежда Константиновна Таран среди знакомых с детства запахов земли и цветов. И главный аккорд весны – душистая сирень Кузьмы. Тот самый куст, что помнит шаги её матери-писательницы и руки деда, подарившего семье этот островок зелени и памяти. Фото из семейного архива

Архив неравнодушия

На экране — кадры из семейного архива: Маргарита Кузьминична за пишущей машинкой, на заседании литературного клуба, на встрече с детьми… За столом — читатели, коллеги, друзья. В углу, Кузьма, её внук, с камерой в руках. Он ловит моменты — и добавляет новый снимок — сегодняшний, где зал, залитый золотистым светом, слушает её строки. Вот Надежда Константиновна, её дочь, едва сдержала слезу, прежде чем продолжить повествование.

— Мамы нет с нами уже двенадцать лет… Но кажется, будто она всё так же рядом. Она никогда не называла себя писателем – нет, говорила: «Я просто человек своего времени», — вздыхает рассказчица. — Наша семья приехала в Югру в 63-м году из Свердловской области. К тому времени у мамы уже вышла первая книга — «Мансийские сказы». Её почти нигде не найти, даже в музее: настолько это редкий экземпляр. У нас дома она хранится как драгоценность. И знаете, что удивительно? В 61-м году эта книга получила премию в Лондоне – как уникальное издание.

Но главное, Маргарита Кузьминична одной из первых привлекла внимание к тяжёлому положению манси в Ивдельском районе. Увидев, как те ютятся в паулях без света и медицины, она направила обращение в обком партии. Приехала комиссия — и всё изменилось. Манси впервые получили паспорта. Появился ларёк, врачи. Двоих парней даже призвали в армию — впервые в истории! Один из них, Савелий Анямов, за службу получил грамоту — и подарил её Анисимковой.

Но главное, Маргарита Кузьминична одной из первых привлекла внимание к тяжёлому положению манси в Ивдельском районе. Увидев, как те ютятся в паулях без света и медицины, она направила обращение в обком партии. Приехала комиссия — и всё изменилось. Манси впервые получили паспорта. Появился ларёк, врачи. Двоих парней даже призвали в армию — впервые в истории! Один из них, Савелий Анямов, за службу получил грамоту — и подарил её Анисимковой.— Она всегда была неравнодушной. Сейчас я разбираю её архив и поражаюсь: сколько там писем, обращений, хлопот о других, — Надежда Константиновна отводит глаза и на секунду замолкает. — То телефон кому-то провести, то путевку в санаторий выбить… Мама просила за людей, которых я даже не знала. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — часто повторяла она.

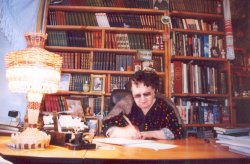

Кабинет в Нижневартовске: Маргарита Кузьминична за работой. В этой тишине созревали книги, ставшие достоянием края. Семейный архив хранит мгновения, когда создавалась история

Собирательница исчезающих миров

В руках у Марины Беляевой — потрёпанный томик «Мансийских сказов». Она открывает переплет, и зал затихает под мерный голос чтеца: «Делай добрые дела, — шептала таёжная фея, — а сердца сами откроются…»

Сказки Анисимковой — не для детей. Вернее, не только для них. В «Трусливом сердце» звери дают Агафье свою воду: лиса — хитрость, соболь — трудолюбие, медведь — силу, лосиха — жалость. Муж пьёт — и становится другим. А жена… превращается в зайчиху.

Сказки Анисимковой — не для детей. Вернее, не только для них. В «Трусливом сердце» звери дают Агафье свою воду: лиса — хитрость, соболь — трудолюбие, медведь — силу, лосиха — жалость. Муж пьёт — и становится другим. А жена… превращается в зайчиху.Финал неожиданный, как удар топора по льду. Но так и должно быть: в мансийских сказах добро не всегда побеждает. Оно просто есть, как снег, как тайга, как этот мир, где жестокость и милосердие ходят по одной тропе.

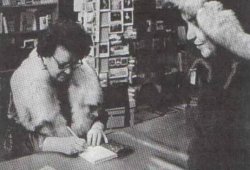

Тёплый взгляд, сосредоточенный наклон головы над страницей... Маргарита Кузьминична дарит автограф. Человеку в традиционной одежде, чьи предки столетиями ходили по этой земле. В этом простом жесте – весь смысл её творчества: быть услышанной теми, чью правду, боль и радость она вложила в свои книги. Север признавал своего летописца. Фото из семейного архива

… Она писала о камнях. О тех, что лежат в основании Урала, молчаливых, древних, помнящих шаманские бубны и звон кандалов. Но её собственные слова были не тяжелее снежинки. Ложились на страницы, как иней на стекло: ажурно, хрупко, ненадолго. А потом оказывалось, что их узор вмерз в память навсегда.

«Великий Камень», «Мангазея», «Порушенная невеста»... Эти книги — не монологи, а разговор, растянувшийся на столетия. Одни фразы звучат отчётливо, другие едва различимы, но вместе они складываются в беседу. Здесь эпохи не сменяют друг друга; они переглядываются, узнавая в этих образах собственное отражение.

«Великий Камень», «Мангазея», «Порушенная невеста»... Эти книги — не монологи, а разговор, растянувшийся на столетия. Одни фразы звучат отчётливо, другие едва различимы, но вместе они складываются в беседу. Здесь эпохи не сменяют друг друга; они переглядываются, узнавая в этих образах собственное отражение.Маргарита Анисимкова не просто описывала историю — она дышала ею. В её «Мангазее» слышен скрип нарт и звон монет царской казны. А «Порушенная невеста» передаёт отчаяние женщин, чьи судьбы перемолола война.

— Она собирала сказания, истории, как драгоценности, — восхищается Николай Курач, иллюстратор её книг. — До сих пор помню, как она радовалась, когда находила нужную деталь, как горели её глаза! Это было так вдохновляюще… Помню, как мы сплавлялись по реке, а она, не боясь оводов, записывала рассказы стариков. Говорила: «Это не должно исчезнуть».

Художник задумчиво перебирает в памяти старые зарисовки: «Конечно, сейчас, спустя годы, я, возможно, что-то исправил бы в тех набросках. Над каждой книгой мы работали долго — десятки эскизов, споров... Маргарита Кузьминична всегда сама выбирала, какие рисунки оставить. И хоть мне порой нравились другие, я полностью доверял её вкусу».

Узнаёте фирменный почерк? Это обложка "Мангазеи..." работы Николая Курача – художника, чьё проникновенное и точное прочтение текста Анисимковой подарило роману его неповторимый визуальный код: суровую красоту Севера и пульс ушедшей эпохи

Работая с Николаем Гавриловичем над иллюстрациями, Маргарита Кузьминична и не предполагала, что их совместные труды обретут вечную прописку на библиотечных полках. В них – тот самый бунтарский дух Кузьмы, таёжная мудрость и трепет, с которым она жила.

Библиотека как вечность

Теперь её имя носит библиотека. Пожалуй, справедливо: книги оказываются долговечнее своих создателей. На полках стоят «Эхо», «Плач гагары», «Наледь» — толстые тома, пахнущие типографской краской и… чем-то еще. Может быть, дымом костра? Или снегом, который тает на открытых страницах?

На стене портрет писательницы: гордая, строгая женщина с пронзительным взглядом. Такой её запомнили. Но те, кто знал близко, помнят и другое: как она смеялась, как ругалась за неточности в исторических деталях, как подписывала книги нетерпеливой рукой.

На стене портрет писательницы: гордая, строгая женщина с пронзительным взглядом. Такой её запомнили. Но те, кто знал близко, помнят и другое: как она смеялась, как ругалась за неточности в исторических деталях, как подписывала книги нетерпеливой рукой.— Мне кажется, я мало сделала, — говорила она.

А вокруг уже вовсю перелистывались романы, звенели мансийские сказания, плакала гагара над бескрайними просторами. Было ясно: эти строки переживут всех нас.

Квартира в Нижневартовске. 20 апреля 2012 года. Один из последних кадров: Маргарита Кузьминична с дочерью Надеждой и зятем Валентином. Нет величия – есть покой, принятие, любовь родных плеч. Этот пронзительно-теплый снимок – как последняя глава её земной повести, написанной сердцем. Теперь её вечность – в книгах, в памяти края, в этом взгляде дочери, хранящей мамино наследие. Фото из семейного архива

✻

И вот сегодня — чтения в её библиотеке. Говорят о ней, анализируют, слушают. Кто-то плачет, кто-то улыбается. А кто-то, открыв «Мангазею», вдруг ахает: «Да это же про нас! Про нашу землю...»

И понимаешь: она не ушла, она — с нами. Просто стала эхом — отзывается, стоит лишь позвать: «Маргарита!» А в ответ — шум тайги, звон преданий и шёпот: «Пишите с любовью».

Вечер завершается. Но не память. Сегодня здесь, среди книг, она кажется ближе, почти осязаемой.

«Она учила нас: «Пусть каждое слово будет согрето теплом души», — говорит Тамара Зуева Бурдуковская, поэтесса. — И её слова — остались».

В тишине библиотеки звучит голос Полины Губановой – она читает стихи о Маргарите Анисимковой. Здесь, среди полок с её книгами, строки обретают особую силу. Слушатели видят том «Мангазеи» – и вот уже стихи о той, чьё сердце билось на этих страницах. Это не просто память – акт преемственности. Поэтическое слово, рождённое от её прозы, возвращается в дом, где однажды поселилось. Круг замкнулся благодарностью

На прощание звучат её же мысли из «Эха»: «…и всё, что умирало — ожило, и что тянулось к жизни — в ней воскресло».

Библиотека гаснет, но книги Анисимковой остаются, как и её Сибирь, суровая, прекрасная, оживающая с каждой прочитанной главой. А Кузьма уносит с собой кадры этого вечера — ещё одну нить, связывающую поколения.

Чтобы помнили. Чтобы эхо её слова не смолкло.

Благодарим всех, кто делился теплом своих воспоминаний, озаривших эту встречу. Особая признательность Надежде Константиновне Таран – за бесценный дар: живые кадры памяти, бережно сохранённые в семейном архиве.

Вам может быть интересно:

Людмила Мамедова: https://www.mngz.ru/competent-opinions/4200432-uchitel-kotoryy-vzletal.html

Галина Пернай: https://www.mngz.ru/competent-opinions/4195125-most-iz-doveriya-zaboty-i-lyubvi.html

Маргарита Анисимкова: https://www.mngz.ru/competent-opinions/4190886-zhizn-sotkannaya-iz-slov-i-sovesti.html

Тамара Плецкая: https://www.mngz.ru/competent-opinions/4186944-detstvo-kotoroe-nuzhno-spasat.html

1.35

1.35